一、智慧走廊與國際機場的關聯分析

在知識經濟時代,根據新經濟增長理論,知識外溢、專業化的人力資本、有意識的勞動分工以及研究和開發對經濟的增長產生了更為巨大的作用,肯尼士·寇里(Kenneth E. Corey,2000)指出IT和遠端通訊技術的驅動促進了數位產業和電子空間發展——智能走廊的形成。美國波士頓128公路地區、英國的M4高速公路走廊、瑞典斯德哥爾摩與烏普薩拉市之間的E4走廊等世界上著名的高技術走廊都驗證了高新技術產業的研發製造與公路運輸業、航空運輸業的發展密切相關,科學研究機構以及高新科技園區不僅普遍依賴於交通走廊佈局,而且還充分將鄰近機場作為其重要考慮因素之一,以機場為樞紐節點的航空運輸方式則提升這一交通走廊的等級(表1)。大型機場與機場所在城市中心之間普遍形成複合型的交通走廊,以公路為主體的交通走廊和以機場為核心的交通樞紐將強化技術走廊面向區域和全球的可達性,機場進場交通走廊由此普遍成為城市空間發展和高新技術產業佈局的重點區位。安德遜等(1978)認為新經濟增長的影響表現在新城市——區域空間的形成,即通過高效廊道把知識中心和大城市連接起來,這些高技術走廊的發展首先應該擁有一個國際機場,因為只有高可達性的地方才能孕育高水準的科技活動。

促進帶狀智慧走廊成型和發展的最有效動力機制需要有四大要素:即大學和科研機構、高新技術產業、國際機場以及複合型交通走廊;依託高速公路的交通走廊主要承擔智慧走廊中的內部交流聯絡作用,以發揮培育研發機構密集的催化效應和高技術產業集群的集聚效應,推動大學、科研機構及高新技術產業與國際機場之間的密切結合,高技術帶狀走廊均依託國際機場作為支撐,以承擔對外聯絡交流的航空客流職能和高新技術產品進出口的航空物流職能。例如,《大倫敦空間發展戰略》(2004)提出了大倫敦地區四條具有發展潛力的區域空間發展走廊,包括北向的倫敦-斯坦斯特德-劍橋-彼得伯勒走廊、西部楔地和泰晤士河谷走廊、南向的倫敦-蓋特威克機場走廊以及東向的泰晤士河門戶走廊,其中前三大主要軸向發展方向均已經分佈有機場,而泰晤士河門戶走廊也有在泰晤士河河口地區新建大型機場的方案。總體來看,智慧走廊往往具有知識中心指向和臨空指向的雙重特性,國際機場是智慧走廊發展成熟過程中的不可或缺的基本要素。

二、新興城市概念與國際機場的關聯分析

由於機場普遍位於城市外部空間或城市邊緣地區,機場地區與各種新興的分散式城市類型存在密切的關聯,機場地區快速城市化的進程是與邊緣城市(edge city)、週邊城市(outer city)、郊區城市(suburban city)、技術郊區(technoburbs)、TECHNOPLIS(技術化社會)以及資訊城市(informational city)等新興的城市空間形態或城市概念或多或少地存在某種程度上的聯繫。這些城市類型多以用地佈局分散、地處市郊為其空間佈局特徵,在功能上依託高新技術產業和現代資訊通訊技術的進步,並將航空運輸作為其主要的對外交通方式。推動這些城市空間形態快速發展的核心力量為大學及研發機構。可以預計,順應網路城市、邊緣城市、資訊城市等各種新興城市空間形態的發展,大型機場的周邊地區將以航空交通樞紐為主要的動力機制,加快其城市化的進程,最終將形成呈現出各種城市空間形態的、具有新興城市概念的航空城。

以新興城市概念——“外部邊緣城市”(outer edge city)為例,彼得·霍爾(1999)提出全球城市區域所應具備的多中心圈層空間結構形態,他認為外部邊緣城市是中心市區和外部的聯繫點,與位於傳統中心區附近的內部邊緣城市不同,它由一些交通節點上的城鎮所組成,往往與地處郊區的機場相伴出現,普遍位於通往主要機場的進場交通軸線上。這些交通節點上的城鎮包括倫敦的Western Sector(斯坦斯特德機場地區)、巴黎Roissy(戴高樂機場地區)、斯德哥爾摩Kista-E4走廊(阿蘭達機場地區)、阿姆斯特丹-Zuid(史基浦機場地區)等。美國學者弗裡德曼(1986)也指出:目前世界主要城市之間,作為“全球性金融結合點”(global articulations)的聯繫已經越來越直接和緊密,而這些大城市周邊新近成長的“邊緣城市”通常或是圍繞機場,或位於機場方向的主要軸線上。

機場地區週邊地區也是培育各類新城的重要區域。以美國華盛頓特區新城開發的成功案例為例,在495號環線公路內的華盛頓雷根機場和環外的杜勒斯機場之間的高速公路沿線地區為華盛頓特區重要的城市發展走廊,也是美國著名的高新技術產業集聚區,該地區66號和270號的高速公路沿線地區為創新聚集區,華盛頓杜勒斯機場高速公路沿線的維吉尼亞阿靈頓縣的Rosslyn-Ballston和Jefferson Davis兩條主要發展軸沿線地區都產生了Rosslyn、Ballston和Tysons Corner等新的邊緣城市,在R-B軸狀走廊中,以城際軌道交通線沿線的5個車站為中心,沿線開發佈局緊湊、功能混合的社區。在華盛頓市以西35公里的維吉尼亞州費爾菲克斯縣開發了美國最為成功、也是最大的新城——裡斯頓新城,該新城占地約45平方公里,地處杜勒斯機場高速公路旁,距杜勒斯機場僅15分鐘路程。

英國劍橋系統研究所對歐洲、日本和北美空港鄰近地區進行的研究中表明:在大多數城市,圍繞著空港的商業活動除了集中在空港相鄰地區,還包括空港交通走廊沿線15分鐘車程的範圍內,即空港交通走廊沿線的高可達性地區。另外的研究表明:商務辦公業也傾向於靠近機場地區發展,歐洲一些大城市新的辦公園區多在機場附近選址建設,通常位於市中心往機場的方向的土地租金高於城市其他方向的租金(圖1)。

圖1 歐洲大城市辦公園區的區位分佈(Berg et al.,1982)

三、以機場為導向的AOD開發模式的概念

城市土地開發模式多種多樣,從交通方式的導向來說,城市土地開發模式包括以步行為導向的POD模式(Pedestrian Oriented Development)、以小汽車交通為導向的AOD模式(Automobile Oriented Development)和以公共交通為導向的TOD開發模式(Transit Oriented Development)。其中TOD開發模式是以地鐵、輕軌、快速公交(BRT)以及常規公交等公共交通方式為導向,以城市公共交通樞紐為核心的高強度土地利用模式,力求將已經有的或者規劃的公共交通站點轉化為城市新的發展中心,促進公共社區、市鎮組團及核心城區等空間單元有機組合,並由TOD交通軸線連接,從而形成多中心、網路型、生態化的空間結構。

(一)以機場為導向的AOD開發模式內涵與特性

在區域一體化和經濟全球化的進程中,地處中心城市郊區的機場地區逐漸成為以公共交通樞紐為導向的城市土地開發的重點領域。根據不同城市背景和土地特性,可應用TOD開發模式對機場周邊地區進行深度、廣度和強度開發,由此而形成具有特色性的機場地區綜合開發模式——以機場為導向的城市土地開發模式(Airport Oriented Development)。AOD模式是指以機場為導向,在機場周邊地區和進場交通走廊沿線地區進行居住、產業開發的一種特殊類型的TOD模式,這種點軸式整體開發模式不僅局限於機場這一交通樞紐節點的開發,也衍生出進場交通走廊沿線地區的開發,其具有機場綜合交通樞紐開發模式和進出機場綜合交通走廊開發模式的雙重屬性。

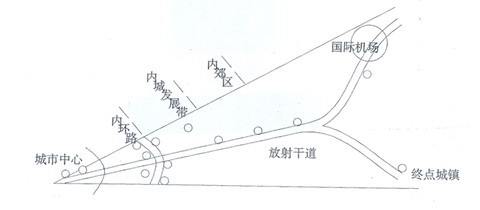

AOD開發模式的特殊性表現在以下方面:一是機場進場交通兼備鄰近市中心和機場的兩種優勢,普遍為城市規劃建設中優先實施的交通線路,並由一般公路、專用高速公路或者各種軌道線路所組合構成的複合交通走廊,與其他方向的交通軸線相比,機場進場交通系統更能夠顯著地提高沿線地區的可達性;二是與城市其他方向的發展軸不同,機場方向的城市發展軸向外輻射的端部為機場地區,這樣機場及其進場軸線所形成點軸效應將對城市空間的發展方向和發展重心有著引導作用,使得機場方向往往成為城市空間形態的主導發展方向,整個進場交通走廊沿線地區的TOD開發模式具有顯著的市中心指向性和臨空指向性的雙重屬性;三是與一般交通走廊相比,專用型的進場公路出入口或軌道交通沿線網站的數量有限,其沿線開發專案多為組團式、高端化的產業或居住項目。歷史悠久的內城型機場(inner-city airport)地區的城市空間發展模式有所不同,在機場地區與市中心之間進行相向且長期地空間拓展背景下,機場地區將逐漸融入城市主體空間之中,最終將成為城市功能區的重要組成部分。如上海虹橋機場、成都雙流機場等。

(二)機場地區的增長極開發模式

以機場地區及進場交通走廊為主體的AOD土地開發模式將產生由增長極和增長軸所共同構成的點軸開發模式,並分別產生極化效應和軸化效應。機場地區增長極開發模式是依託機場地區的極化效應而直接發展成為航空城,這一方面可在機場周邊地區進行產業化開發,大力發展臨空經濟,進而實現機場外延地區的城市化;另一方面以機場陸側交通樞紐為核心,實現地面交通樞紐化,並在航站區內進行商業或商務開發,融入辦公服務、金融貿易、商業零售等功能,實現城市功能的內聚。如在世界旅客輸送量排名位居前列的美國芝加哥奧黑爾機場已經成為芝加哥大都市區新的增長極,集聚了許多具有CBD性質的城市社會經濟功能。而在芝加哥的就業崗位空間分佈上,商務與輕工業也主要集中在奧黑爾機場地區以及芝加哥中央商務區和幾個郊區中心。

隨著機場周邊地區高速公路網和軌道交通線的發展,機場地區的交通體系將由點線式地面交通向網路化交通體系轉變,大型機場這一交通節點也趨於綜合化和樞紐化,並有可能成為融合城市交通與對外交通的城郊型綜合交通樞紐。具有良好區位交通條件的機場可發展成為以客運為主的交通樞紐型航空城。以上海虹橋綜合交通樞紐為例,該機場綜合交通樞紐開發模式依據上海軌道交通網絡規劃中所採用的“交通樞紐錨定網路”理論,按照“用地佈局-客源生成-樞紐位置-網路-交通功能”的發展時序,構成集機場、國家高鐵、城際鐵路、磁浮交通、城市軌道交通、長途客運、城市公交、計程車及社會車輛等於一體的現代化大型綜合交通樞紐,虹橋機場地區由此而將發展成為上海的城市副中心。

(三)機場進場交通沿線的增長軸開發模式

複合型的機場進場交通走廊是由多條公路(主路和輔路)、城市軌道交通線和鐵路線所組成的綜合交通走廊。它除了服務於機場之外,還可提高沿線地區的可達性,對城市空間發展方向和發展重心有決定性的影響,可直接引導城市空間的軸向發展。跨區域的機場綜合交通走廊對城市群空間結構的集聚和擴散也有著調控作用,作為區域增長極也對區域經濟有顯著促進作用。

機場地區增長軸開發模式是以機場主要進場綜合交通走廊沿線為增長軸,在沿線地區進行帶狀的綜合開發,由此而產生軸化效應,尤其是在機場軌道交通的推動下,將加快機場地區及其沿線地區的城市化進程,而這些地區的城市化進程又向機場軌道交通方式提供了新的出行需求。機場軌道車站及其周邊區域進行的大規模物業開發不僅可為航空客流帶來方便,也為機場軌道線吸引了更多客流,提升了周邊物業的人氣,這樣客流和物業之間互相促進,實現了沿線網站地區開發和機場快線良性運營的互補,帶動機場軌道交通沿線區域的良性發展。

結 語

在知識經濟快速發展和經濟全球化的背景下,國內外的大型機場地區及其進場交通沿線地區已經成為城市空間發展的主要區域之一,以由軌道交通為主體的綜合進場交通走廊為增長軸、以機場綜合交通樞紐為增長極的AOD開發模式也將成為一種新興的城市綜合開發模式,它將對機場周邊城市的空間形態佈局和空間發展方向以及以高新技術產業為主的產業空間佈局都產生深遠的影響。

|

高技術走廊名稱 |

依託機場 |

高技術交通走廊的構成 |

主要城鎮和功能區 |

|

美國波士頓128公路高技術區 |

波士頓洛根機場 |

一條長90公里、呈半圓形環繞波士頓週邊的半環形高速公路沿線地區,為世界上知名的電子工業中心,被稱為“美國的科技高速公路” |

包括米德爾塞克斯、薩福克、諾福克和埃塞克斯四縣;以生物技術為中心的肯德爾園區;麻省理工學院 |

|

英國M4高速公路走廊 |

倫敦希斯羅機場 |

包括倫敦西部的新月形地帶和M4沿線向西至南威爾士地帶(倫敦—卡地夫—布裡斯特)共同構成英國科技中心 |

伯克郡、哈福德郡;漢普郡;斯托克利產業園(高科技產業、物流產業及生活配套設施);空港區 |

|

英國倫敦—斯坦斯特德—劍橋走廊地區 |

倫敦斯坦斯特德機場 |

南北向M11、A60和A1公路連接劍橋與倫敦,東西向A45公路連接劍橋與弗利克斯托、哈裡奇 |

倫敦Western Sector地區;劍橋科技園(Silicon Fen);劍橋大學城;彼得伯勒 |

|

瑞典斯德哥爾摩與烏普薩拉之間E4高新技術走廊 |

斯德哥爾摩阿蘭達國際機場 |

依託歐洲A類道路——E4高速公路構成的智慧走廊銜接阿蘭達國際機場,符合“大學—機場”模式 |

烏普薩拉為文化及學術重鎮;Kista為新興的高科技發展帶中心;機場城專案 |

|

荷蘭阿姆斯特丹城市物流和高科技產業走廊 |

阿姆斯特丹史基浦機場 |

A4與A9高速公路之間的機場週邊地區為各種商務、工業、物流等園區和資訊技術綜合體,發展重點為機場—宙達—阿姆斯特丹市區之間約12公里寬的帶狀走廊 |

阿姆斯特丹市(歐洲商業的神經中樞);阿姆斯特丹空港地區;新城市中心為宙達 |

|

華盛頓杜勒斯機場高速公路沿線地區 |

華盛頓杜勒斯機場和華盛頓雷根機場 |

為華盛頓特區重要的城市發展走廊和美國著名高新技術產業集聚區,66號和270號高速公路沿線地區為創新聚集區 |

弗尼吉亞R-B和J-D兩條軸狀發展走廊沿線有Rosslyn、Ballston、Tysons Corner、Reston等新城 |

|

新加坡技術走廊 |

新加坡樟宜機場 |

以科技園為中心的新加坡西部一帶為新加坡的“科技走廊”,技術密集型產業的發展以其為技術研發支撐 |

由大學教育區(含新加坡國立大學、歐洲工商管理學院、理工學院等)、科學園和緯壹資訊科技城組成 |

|

馬來西亞超級多媒體走廊 |

吉隆玻國際機場 |

吉隆玻機場至國油雙峰塔的科技“走廊”地帶由高速公路和高速輕軌連通,南北長50公里,東西寬15公里,總面積750平方公里 |

吉隆玻市中心;智慧型城市(賽博加亞)和新政府行政中心(布特拉加亞) |

|

韓國首爾至仁川帶狀城市群 |

仁川國際機場;金浦機場 |

機場高速、機場快速鐵路將新區、原首爾中心、仁川國際機場串接成帶狀走廊式的城市群發展模式,以取代首爾城市群“單極集中”模式 |

規劃以新區和機場(含永宗區)為兩大新增長極,銜接仁川、松島資訊技術新城、青羅 |

表1 世界著名高技術走廊與國際機場的關聯

新聞來源:民航資源網