[摘要] 航權是世界航空業通過國際民航組織制定的一種國家性質的航空運輸權利,因為航空運輸只要超出自己的國界就涉及到其他國家的主權,國際航空運輸就需要一個在全球行業範圍內有一個統一的規定,航權就屬於這個規定其中的一部分。

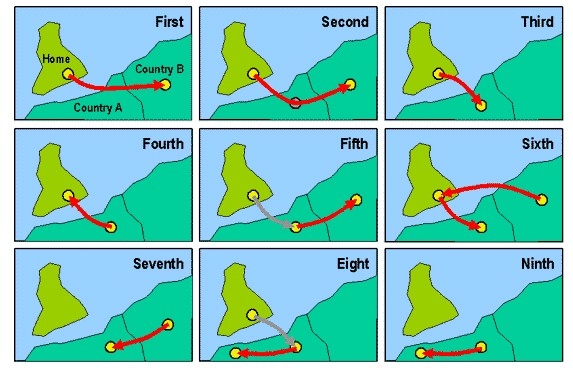

圖:航權示意圖

民航資源網2013年8月22日消息:航權是世界航空業通過國際民航組織制定的一種國家性質的航空運輸權利,因為航空運輸只要超出自己的國界就涉及到其他國家的主權,國際航空運輸就需要一個在全球行業範圍內有一個統一的規定,航權就屬於這個規定其中的一部分。

在不同的兩個國家交換與協商這些權利時,一般採取對等原則,有時候某一國會提出較高的交換條件或收取補償費以適當保護該國航空企業的權益。

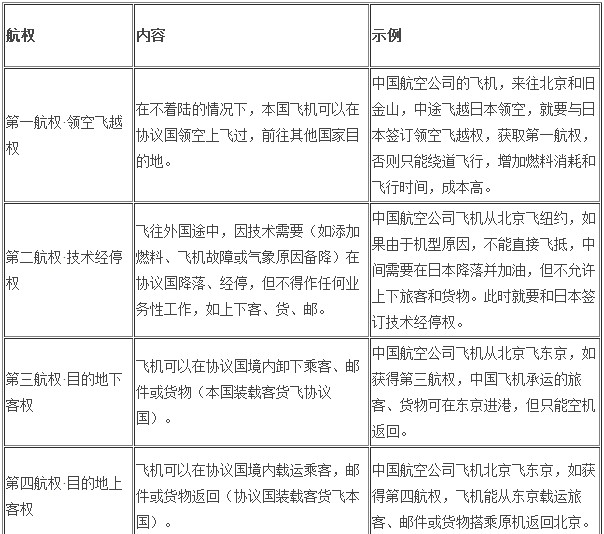

航權來源於1944年在芝加哥簽署的“芝加哥協定”,該協定草擬有關兩國間協商航空運輸條款藍本,有關條款一直沿用至今。具體分為九種。

九種航權

細說第五航權

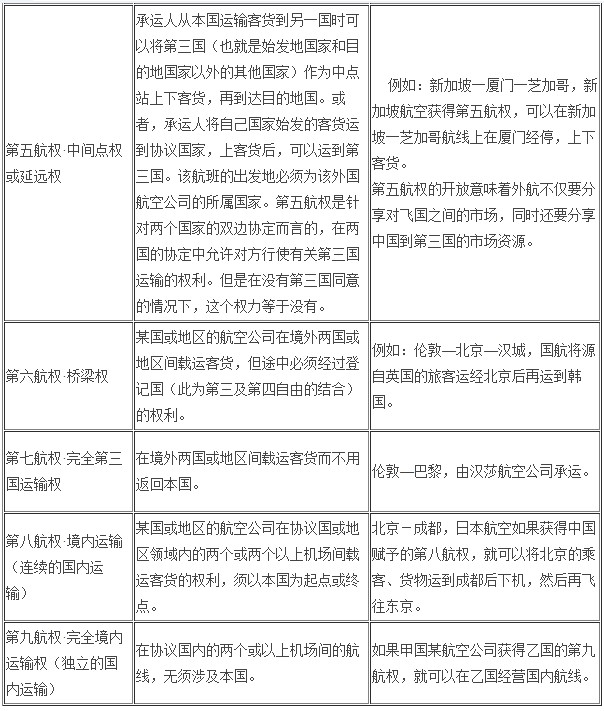

第五航權在各種航權中屬於比較複雜,也是內容最豐富的航權。

第五種權利(第三國運輸權):承運人前往獲得准許的國家,並將從第三國載運的客貨卸到該國,或者從該國載運客貨前往第三國。

1、承運人本國(第一國始發地)——中途經停第三國——目的地國(第二國)

承運人從本國運輸客貨到另一國家時中途經過第三國(也就是始發地國家和目的地國家以外的其他國家),並被允許將途經第三國拉的客貨卸到目的地國。這種權利是第五航權的一種。比如中國和新加坡的雙邊協定允許中國承運人在東南亞選擇一點作為中途經停點,並可以將當地的客貨拉到新加坡。這樣對中國承運人的新馬泰旅遊運輸就非常有利,一個航班上既可以有中國-新加坡的旅客、也可以有泰國新加坡的旅客,同時因為中國-泰國本來有第三四航權所以同時還有中國-泰國的旅客。旅行社在組織新馬泰遊的時候就可以選擇同一家公司承擔所有的航程,非常有競爭力,並且方便旅客。如果沒有第五航權新馬泰遊至少要找兩家公司承運。但是要注意,能否順利的行使第五航權,還要有中途經停國家政府的同意。

2、承運人本國(第一國始發地)——目的地國(第二國)——以遠點第三國

第五航權的第二種是以遠點國家的運輸,承運人將自己國家始發的客貨運到目的地國家,同時又被允許從目的地國家上客貨,並被允許運到另一國家。還是舉新馬泰的例子,中國和泰國的雙邊協定同意中國承運人將泰國的客貨運往東南亞的另一個國家,並同意將東南亞另一個國家的客貨運到泰國。這樣,中國承運人選擇了新加坡,就組成了中國-泰國-新加坡航線。

可以看出只有在同時具有這兩種第五航權時,承運人就可以完整的使用這些權利了,否則,即便獲得了其中之一,也很難進行操作。

第五航權是針對兩個國家的雙邊協定而言的,在兩國的協定中允許對方行使有關第三國運輸的權利。但是在沒有第三國同意的情況下,這個權力等於沒有。因此航空公司在用這個權力的時候,必然同時要考慮中國與這個“第三國”有沒有相應的權利。

第五航權之所以複雜, 就是因為,它涉及到多個雙邊協定,並且在不同的協定中意味著不同種類的航權。

業內網友

為什麼國內機場比較歡迎對外開放第五航權,航空公司反對向外航開放第五航權?

對於基地航空公司來說,機場第五航權放開,等於是把基地航空公司天然佔有的市場資源讓給了外國航空公司;本來基地航空公司可以通過第三、四航權實現的市場資源被外國航空公司運用第五航權搶走了。

對於機場來說,如果基地航空公司不夠積極、強大的話,與其讓巨大的市場需求因為基地航空公司的供給不足而閒置,不如開放第五航權讓外國航空公司來飛。對於機場來說,不論誰來飛,只要能增加機場運量、起降架次即可。因為機場航空主業的收入與這些是有直接關係的。(詳細討論)

航空法專家:“航權”概念的起源

“航權”,(航空“業務權”)是國際航空運輸中的一個十分重要的問題,涉及市場准入權。航空公司經營國際航空運輸業務,如果得不到航權,是不可能進入市場的;即使獲得了一定的航權,但得到的權利不充分,那也是很難經營國際航空運輸業務的。因此,不論作為主管民航事業的政府部門,還是航空運輸企業,都對此高度重視。

為什麼要開放航權呢?因為在歷史上,創設“航權”概念是國家保護本國航空資源的“工具”;而在經濟全球化大趨勢下的今天,不開放“航權”則成了束縛航空運輸發展的障礙。

“航權”是國際航空運輸中的概念,最早出現於1944年芝加哥國際民航會議,是歷史的產物。

1919年10月13日,32個國家簽署了巴黎《空中航行管理公約》。這是第一部國際航空法條約,航空法學界將其視為航空法的“出生證”,具有極其重要的歷史意義。該條約由巴黎和會航空委員會及其技術、法律和財務小組委員會起草,巴黎和會最高理事會批准,對空中航行明確了法律規範,其核心是確定了領空主權原則。該公約除在第15條中提到飛越、建立國際空中航路、開闢和經營定期國際航線等問題之外,並沒有涉及航空運輸的商務問題。

1928年2月20日,美洲16國簽訂了哈瓦那泛美商業航空公約。

該公約第21條規定:“從事國際商業航空的一締約國的任何航空器,可以在抵達另一締約國的一個機場卸下旅客和其一部分貨物,繼續飛往該國另一個或另幾個機場,以便卸下剩餘的旅客和貨物,並可以同樣方式裝上前往一個或幾個外國的旅客和貨物,但航空器必須遵守其飛經國的法律要求,這些法律要求對從事國際航行的本國航空器和外國航空器應當是一樣的,並應通過適當途徑通知各締約國和泛美聯盟。”

從上述規定可以清楚看出,這應該是向國際商務航空運輸自由化邁進的重要一步。但當時的拉丁美洲成員國採取保護主義政策,使這一條款並未產生作用。

第二次世界大戰極大地刺激了航空技術的發展,特別是給美國創造了極大的航空運輸能力,為戰後將航空用於民用提供了物質條件。

1944年11月1日至12月7日,由美國邀請,共52個國家派代表出席,在芝加哥舉行了國際民用航空會議。據統計,在1944年底,美國經營了當時已開通的國際航線的80%以上。因此,美國主張“空中自由”,為其在戰爭中膨脹起來的航空實力開航世界掃清道路。羅斯福總統在開幕式致辭中說得十分清楚。羅斯福宣稱:為爭奪公海的歸宿而鬥爭,結果是導致戰爭。只有自由的海洋,才為全世界帶來和平和經濟利益。為了建造永久的和平,在承認每個國家的主權和平等的同時,他祈求國際貿易的完全空中自由。

以英國為首,針對美國的貿易自由論,提出了經濟管制論。經過激烈爭論,最後簽訂的《國際民用航空公約》,除第6條關於國際定期航班、第5條關於不定期飛行、第7條關於國內載運權作了原則規定外,並沒能就國際航空運輸的運營權利問題達成協議。正如美國出席芝加哥會議代表團成員、首任國際民用航空組織理事會主席愛德華?瓦爾內所說的:芝加哥會議未完成的主要問題,是進行貿易的權利。

為了彌補這個缺陷,這次會議在《芝加哥公約》之外,簽訂了《國際航班過境協定》(通稱“兩大自由協定”)和《國際航空運輸協定》(統稱五大自由協定)。協定規定:

“每一締約國給予其他締約國以下列定期國際航班的空中自由:

(一)不降停而飛越其領土的權利;

(二)非商業性降停的權利;

(三)卸下來自航空器國籍國領土的旅客、貨物、郵件的權利;

(四)裝載前往航空器國籍國領土的旅客、貨物、郵件的權利;

(五)裝卸前往或來自任何其他締約國領土的旅客、貨物、郵件的權利。”

這就是“航權”概念的起源。不過,當時稱為“空中自由”(Freedoms of the Air)或稱“特權”(Privileges)。之後,在實踐中,發展成“Traffic Rights”的概念,除上述“五大空中自由”外,還發展成“第六、七、八種自由”,甚至還有“第九種自由”。中國民用航空局國際司一直將“Traffic Rights”譯成“業務權”,即承運旅客、行李、貨物,郵件業務的權利,而臺灣民航同行定名為“航權”。隨著兩岸民航界交流日益頻繁,“航權”的稱謂也就在祖國大陸叫開了。1962年,著名航空法專家鄭斌教授發表了他的名著《國際航空運輸法》,對什麼是“Traffic Rights”(“業務權”或“航權”),作了清晰的論述。WTO《服務貿易總協定》的“航空運輸附件”也有個“Traffic Rights”一詞,按其定義規定,它包含航線權、業務權(或航權)、經營權、運力權、運價權五種權利,因此漢語中就不能再稱之為“業務權”或“航權”,而把它定名為“運營權”。

上述“第一種自由”至“第五種自由”,系國際條約所規定,因此有統一的法律根據;而第六至第九種至今沒有統一的定義。所謂“第六種自由”,根據國際民用航空組織文獻稱,“是指雙邊航空協定一締約國的指定空運企業,承運權利給予國(締約另一方)領土與第三國領土間的業務,而在該空運企業所屬國領土上降停的情形”;而鄭斌教授定義為,“第六種自由”是指“飛入授權國領土並在那裡卸下或裝上表面上來自或前往承運人旗國的客貨,而這種客貨由該承運人用一個不同航班,從一個第三國運往旗國,或用一個不同航班從旗國運往第三國的權利”。所謂第七種自由,是指一國的承運人完全在其母國領土以外經營、在航空器登記國之外的兩個外國之間運送旅客、貨物、郵件的權利;所謂第八種自由,是指一國的承運人在外國領土內的兩點之間運送旅客、貨物、郵件的權利(即“國內載運權”)。如果將上述第八種自由又分為“連續的國內載運權”和“非連續的國內載運權”兩種形態。那麼,前者是“第八種自由”,後者便成了“第九種自由”。(作者劉偉民)

新聞來源:民航資源網